院長:高木

院長:高木お気軽にご相談ください!

院長:高木

院長:高木お気軽にご相談ください!

腰の痛みやしびれで病院を来院した際、レントゲンやMRIの画像を見ながら骨棘(こつきょく)という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。骨棘とは、骨の端に形成される異常な突起のことで、まるでトゲのような形状をしているのが特徴です。

加齢や長年の負担によって骨が変形し、余分な骨が作られてしまう状態といえるでしょう。医学的にはbone spurとも呼ばれており、腰椎だけでなく首や膝などさまざまな関節でも発生する可能性があります。

では、なぜ腰に骨棘ができてしまうのでしょうか。腰椎と腰椎の間には椎間板というクッションがあり、日常生活の動作による衝撃を吸収する役割を担っています。しかし年齢を重ねるにつれて椎間板の水分が失われていき、弾力性が低下してしまうのです。

すると椎骨同士の間隔が狭まり、骨と骨が直接こすれ合う機会が増えていきます。体は不安定になった部分を安定させようとして骨を増殖させる反応を起こすため、これが骨棘形成のメカニズムとなるわけです。

腰椎では主に椎体の角部分や椎間関節などに骨棘が発生しやすい傾向があります。特に第4腰椎と第5腰椎の間、第5腰椎と仙骨の間で多くみられるといわれています。

これらの部位は体重を支える役割が大きく、立つ・座る・歩くといった日常動作で常に負担がかかりやすいためです。長時間のデスクワークや重い物を持つ作業が多い方は、さらに骨棘が形成されやすい環境にあるといえるでしょう。

骨棘は変形性腰椎症の代表的な特徴の一つとされています。変形性腰椎症とは、加齢による腰椎の変形で骨棘ができたり背骨の形が変わったりして生じる状態を指すものです。

骨棘があっても必ずしも症状が出るわけではなく、画像検査で確認されても無症状の方も少なくありません。ただし神経や周囲の組織を圧迫する場合、腰痛や下肢のしびれなどの症状が現れる可能性があるため、早めの対応が大切といえます。

#腰の骨棘とは #椎間板の変性 #骨棘形成のメカニズム #変形性腰椎症 #腰椎の骨変形

骨棘ができる最も大きな要因として挙げられるのが加齢による椎間板の変化です。椎間板は若い頃には約80%もの水分を含んでいますが、年齢を重ねるごとに徐々に水分が減少していきます。水分が失われた椎間板は弾力性が低下し、クッション機能が十分に働かなくなってしまうのです。

その結果、椎骨同士の距離が近づき、骨にかかる負担が増大することで骨棘が形成されやすくなります。特に50歳を過ぎると椎間板の変性が進行しやすく、骨棘のリスクが高まる傾向にあるといわれています。

日常生活における姿勢や動作も骨棘形成に大きく関係しています。長時間のデスクワークで前かがみの姿勢を続けたり、重い荷物を繰り返し持ち上げたりする習慣があると、腰椎に持続的な負担がかかってしまうのです。

中腰での作業や不自然な姿勢を続けることも椎間板へのストレスを増やす要因となるでしょう。こうした物理的な負荷が積み重なることで、椎間板の変性が早まり、骨棘ができやすい環境が整ってしまうわけです。

骨棘は単なる異常な突起ではなく、実は体が不安定な状態を安定させようとする適応反応の一つだともいえます。椎間板の変性で腰椎が不安定になると、体は椎骨の接触面積を広げることで安定性を保とうとします。

そのため骨が増殖し、結果として骨棘が形成されていくのです。この現象は体の防御メカニズムともいえますが、形成された骨棘が神経を圧迫すると痛みやしびれといった症状につながる可能性があります。

骨棘の形成には生活習慣も深く関わっています。運動不足による筋力低下、肥満による腰椎への過剰な負担、喫煙による血流悪化などが椎間板の変性を加速させる要因となるのです。

さらに遺伝的な要素も関係しており、家族に腰椎の問題を抱えている方がいる場合、骨棘ができやすい体質を受け継いでいる可能性も考えられます。こうした複数の要因が組み合わさることで骨棘のリスクはより高まっていくといえるでしょう。

#骨棘ができる原因 #加齢と椎間板変性 #姿勢不良と腰痛 #体の適応反応 #生活習慣と骨棘

骨棘が形成されると、まず腰やお尻の辺りに慢性的な痛みが現れることが多いといわれています。朝起きたときや長時間同じ姿勢を続けた後に痛みを感じやすく、動き始めに特に不快感が強くなる傾向があるのです。

また立ち上がる動作や前かがみになる動作、重い物を持ち上げる際などに痛みが増すこともあります。この痛みは鋭い痛みというより、鈍く重苦しい感じや違和感として現れることが多いのが特徴といえるでしょう。

骨棘によって神経が圧迫されると、腰だけでなく足にも症状が広がっていくことがあります。お尻から太もも、すね、ふくらはぎにかけて痛みやしびれが走る坐骨神経痛と呼ばれる症状が代表的です。歩いているときに症状が強くなり、休むと少し楽になるという特徴がみられることもあります。足の裏がジリジリする感じや、薄皮が貼られたような感覚異常を訴える方も少なくありません。

骨棘が大きくなると、神経が通る椎間孔という隙間が狭くなってしまうのです。その結果、神経が物理的に圧迫されて様々な症状が引き起こされます。さらに症状が進行すると脊柱管全体が狭くなる脊柱管狭窄症へと発展する可能性もあるため注意が必要です。神経への圧迫が続くと、痛みだけでなく感覚が鈍くなったり、足に力が入りにくくなったりする症状も現れてきます。

骨棘による症状は段階的に進行していく傾向があります。

| 重症度 | 症状の特徴 |

|---|---|

| 軽度 | 動作時に軽い痛みや違和感がある程度 |

| 中等度 | 10分から20分程度歩くと足の痛みやしびれで休まざるを得なくなる間欠性跛行が現れる |

| 高度 | 短時間しか歩けなくなり、足の筋力低下も伴う |

| 最重症 | 排尿や排便のコントロールに影響する馬尾症候群のリスクがある |

症状の進行を感じたら、早めの対応が大切といえるでしょう。

#骨棘の症状 #腰痛と臀部痛 #坐骨神経痛 #間欠性跛行 #神経圧迫のメカニズム

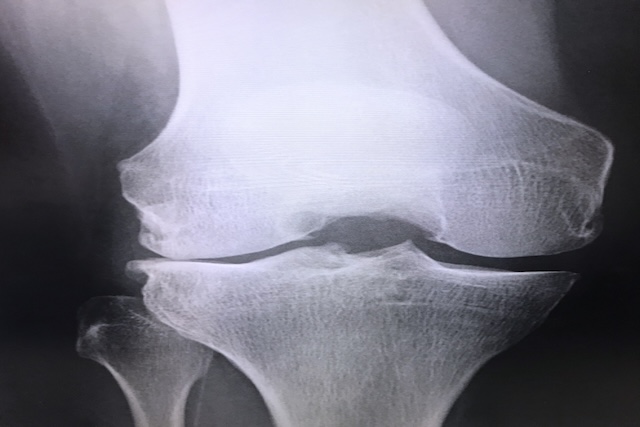

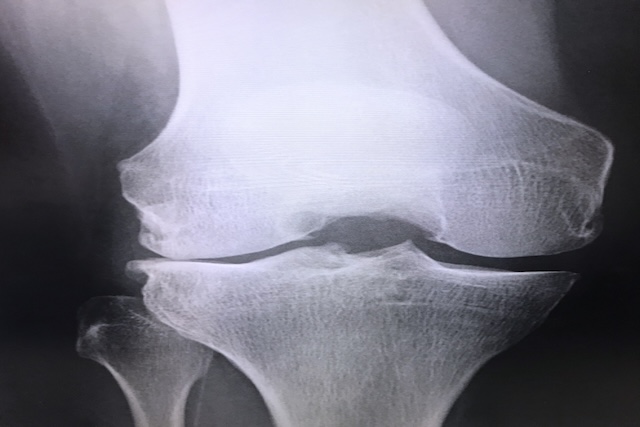

腰の痛みやしびれで医療機関を来院すると、まず行われることが多いのがレントゲン検査です。レントゲンでは骨の状態を明瞭に映し出すことができるため、骨棘の有無や大きさ、形状を確認することができます。

椎体のどの部分に骨棘が形成されているか、椎骨のずれや変形がないかなど、骨の構造的な問題を把握するのに有効な検査といえるでしょう。ただしレントゲンでは神経や椎間板といった軟部組織は映らないため、骨の状態しかわからないという限界もあります。

より詳しい状態を把握したい場合にはMRI検査が行われることがあります。MRIは神経や椎間板、靭帯などの軟部組織まで詳細に映し出せるのが大きな特徴です。骨棘によって神経がどの程度圧迫されているか、椎間板の変性がどこまで進んでいるか、脊柱管の狭窄があるかなどを評価できます。特に手術を検討する段階では、MRI検査による詳細な情報が重要になってくるといわれています。

CT検査は骨の構造をより立体的に、詳細に観察できる検査方法です。レントゲンでは見えにくい複雑な骨の形状や、骨棘の細かな位置関係などを三次元的に把握することができます。手術前の計画を立てる際に特に役立つ検査といえるでしょう。

画像検査で骨棘が確認されたからといって、必ずしも症状が出るわけではありません。実際に、レントゲンやMRIで骨棘が映っていても、全く痛みやしびれを感じていない方も少なくないのです。逆に、画像上では軽度の骨棘しか見られないのに、強い症状を訴える方もいます。

このように画像所見と実際の症状は必ずしも一致しないため、画像だけで判断するのではなく、総合的な評価が必要となります。

画像検査と合わせて重要なのが、医師による触診や神経学的検査です。痛みの出る部位や動作の確認、筋力の評価、感覚の検査、反射の確認などを通じて、神経がどの程度影響を受けているかを評価していきます。こうした検査を組み合わせることで、より正確な状態把握につながるといえるでしょう。

#骨棘の検査方法 #レントゲン検査 #MRI検査 #画像と症状の不一致 #神経学的検査

骨棘による症状が軽度から中等度の場合、まず保存療法が選択されることが多いといわれています。

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| 薬物療法 | ロキソニンやセレコックスなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)が痛みの緩和に用いられる |

| 理学療法 | 腰を丸めるストレッチや体幹筋の強化運動で症状の軽減を目指す |

| 物理療法 | 温熱療法や電気刺激などを用いる |

| 装具療法 | コルセットなどで腰部を支える |

これらを組み合わせて行われることがあるのです。

保存療法で改善が見られない場合や、足の筋力低下、排尿障害などの重度の症状がある場合には、手術療法が検討されることがあります。骨棘除去術では突出した骨棘を削り取り、除圧術では神経の圧迫を取り除きます。

椎間孔拡大術や脊椎固定術が行われることもあるのです。また神経ブロック注射は、痛みを起こしている神経周囲に局所麻酔薬を注入し、痛みの伝達を一時的に遮断する方法として用いられることがあります。

骨棘の進行を防ぐためには日常生活での工夫が大切です。

これらの予防策を日常的に実践することが重要です。

骨棘による症状は徐々に進行する傾向があるため、早期発見と早期対応が重要といえます。腰痛や足のしびれが続く場合には、症状が悪化する前に医療機関を来院することをおすすめします。症状を放置すると神経へのダメージが蓄積し、改善が難しくなる可能性もあるため、適切なタイミングでの対応がリスク管理につながるでしょう。

#骨棘の治療法 #保存療法と手術 #神経ブロック注射 #腰痛予防 #早期発見の重要性

腰の骨棘は、加齢による椎間板の変性や長期間の姿勢不良などが原因で形成される骨の突起です。症状としては慢性的な腰痛や臀部痛、下肢への放散痛やしびれなどが現れ、進行すると間欠性跛行や筋力低下といった重度の症状につながる可能性があります。

診断にはレントゲン、MRI、CT検査などが用いられますが、画像所見と実際の症状が必ずしも一致しないため、医師による総合的な評価が重要です。治療法としては、軽度から中等度の場合は薬物療法や理学療法などの保存療法が選択され、重度の場合には手術療法が検討されます。

最も大切なのは早期発見と早期対応です。日常生活では適度な運動、正しい姿勢の維持、体重管理などの予防策を実践し、症状が現れた場合には速やかに医療機関を来院することをおすすめします。骨棘の進行を防ぎ、快適な日常生活を送るためには、自分の体の変化に敏感になり、適切なケアを心がけることが重要といえるでしょう。