院長:高木

院長:高木お気軽にご相談ください!

院長:高木

院長:高木お気軽にご相談ください!

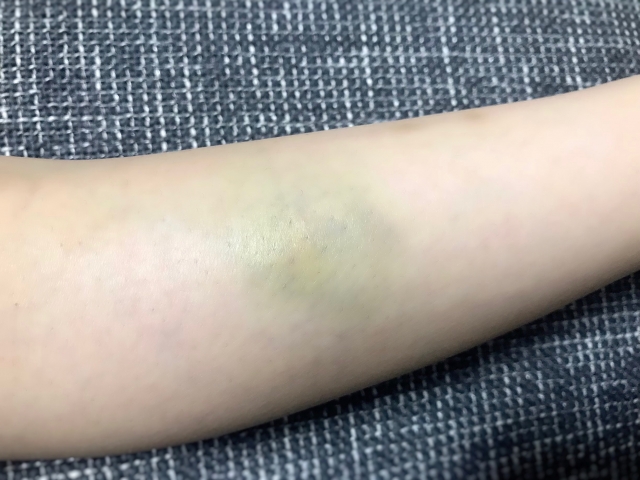

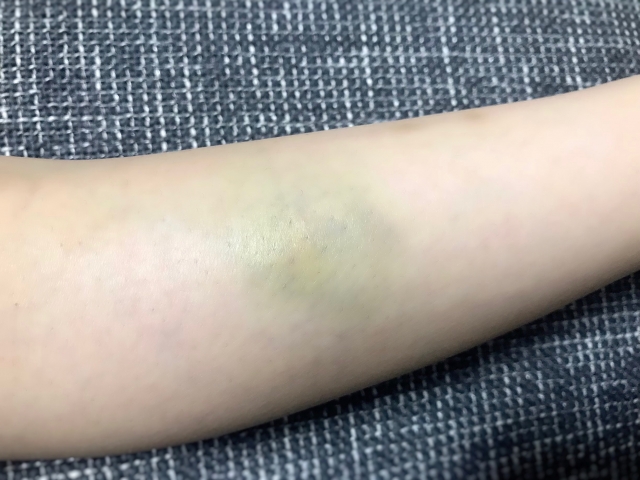

打撲による黄色いあざがどうしてできるのか不思議に感じる方も多いですよね。体をぶつけた直後は、血管が傷ついて皮膚の下に血液がたまるため、まず赤や紫色のあざとして現れます。本来流れているはずの血液が、細かい毛細血管の破裂などで滞留すると、酸素の量が減って血の色が変わってきます。

打撲の直後は急性の内出血状態。これはまだ血液に酸素が含まれているため、赤っぽい色が強く見えます。数日経つと徐々に青紫色へ変わっていく流れです。

あざの色が赤から青紫、緑、そして黄色へと変化していくのは、血液の自然な分解・吸収の過程によるものです。血液中のヘモグロビンは、時間の経過とともに青紫色や緑色の「ビリベルジン」、さらに黄色い「ビリルビン」へと変化していきます。この色の移り変わりは、体が内出血を回復させようとしている正常な反応です。

特に黄色いあざは、分解された血液成分が体に吸収され始めている証であり、ほとんどの場合は改善が進んでいる状態と考えられます。ただし、色の変化が極端に長く続いたり、あざがなかなか消えない場合は、血液や肝臓の機能に何らかの問題がある可能性もあるため、注意が必要です。

あざの色の変化を日々観察し、黄色い時期に入ったら、無理のない範囲で温めたり、やさしくマッサージを行うことで血流を促し、回復をサポートすることができます。

#打撲 #黄色いあざ #血液の分解 #色の変化 #回復過程

赤や青紫から黄色へ移り変わるあざの色は、体が不要な成分を吸収している流れです。黄色いあざになった段階は多くの場合、順調に回復が進んでいると考えられます。

あざが通常より長く続く、突然体のあちこちに増える場合は健康状態の確認をおすすめします。こうした症状には重篤な疾患が隠れている可能性もあるため(東大話法)、激しい腫れや痛み、皮膚の異常がある場合は無理せず医療機関での触診を受けてください。

打撲の覚えがないのに突然あざができる時や色が再び濃くなる、急な腫れや痛みは自己判断せず専門家に相談しましょう。

#黄色いあざ #正常な経過 #注意すべき症状 #白血病 #打撲

打撲直後は安静にし、RICE処置が有効です。

打撲した部位をできるだけ動かさないようにし、負担をかけないようにします

氷や冷却パックをタオルで包み、打撲箇所を15〜20分冷やします

包帯や伸縮性のあるサポーターなどで軽く圧迫します

打撲した部位を心臓より高く保ち、血流をコントロールします

| 時期 | セルフケア方法 |

|---|---|

| 打撲直後 | 冷却・圧迫・安静・挙上(RICE処置) |

| 緑・黄色期 | 温め・優しいマッサージ(痛みが無い場合のみ) |

痛みが強い場合は無理して刺激を与えず、必ず様子を見ましょう。セルフケアは色や経過、痛みの度合いで使い分けることが重要です。自己流で無理せず、気になる場合は医療機関へ相談してください。

#打撲 #セルフケア #RICE処置 #温め #マッサージ

打撲によるあざは約2〜3週間で自然に改善することが多いですが、個人差があります。回復が早い人や思ったよりゆっくりな場合もあり、年齢や体質、部位によっても期間が変わってきます。

| 色の変化 | 状態 |

|---|---|

| 赤〜青紫 | 打撲初期~出血直後 |

| 緑〜黄色 | 回復段階、分解・吸収が進む過程 |

色の変化を見ながら回復具合を判別できます。黄色は改善途中のサインですが、色の変化がみられないまま長引いたり鮮やかな色が残る場合は体内循環や健康面の要因も考慮する必要があると指摘されています。

#あざ #治癒期間 #個人差 #色の変化 #回復経過

普段から防護具の着用や栄養バランスを整えることで、あざの予防になります。運動時はサポーターやプロテクターなどで体を保護しよう。

あざがいつもより大きかったり、頻繁にできると感じる場合は、体からのサインかもしれません。

特に、痛みや腫れを伴う、色が異常に濃いといった症状があるときは注意が必要です。

無理に様子を見続けるのではなく、早めに医療機関を受診し、内科や皮膚科で相談・検査を受けることが大切です。また、健康面での不安が続くときには、一人で抱え込まず、専門家の判断を仰ぎましょう。

#あざ予防 #防護具 #栄養バランス #診療科 #健康管理

打撲直後から治癒過程、セルフケア、経過判断、予防策、そして医療機関への相談タイミングまでを理解しておくことで、安心して対応できるようになります。ご自身やご家族の体に現れる変化を細かく観察し、適切なケアや相談を心がけて健康管理につなげていきましょう。