院長:高木

院長:高木お気軽にご相談ください!

院長:高木

院長:高木お気軽にご相談ください!

巻き肩でお悩みの方から「なぜ肩が前に出てしまうのでしょうか」というご質問をよくいただきます。実は巻き肩の根本原因は、胸の奥にある小胸筋という筋肉の短縮にあるのです。この筋肉が硬くなると、肩甲骨が前方に引っ張られ、同時に肩甲骨の可動域も制限されてしまいます。

デスクワークやスマートフォンの使用で前かがみの姿勢が続くと、この状態がさらに悪化し、肩が内側に巻き込まれる典型的な巻き肩の状態となります。

「逆腕立て伏せはどの筋肉に効くのですか」とよく聞かれますが、主に以下の4つの筋肉群が鍛えられます。

これらの筋肉は巻き肩の改善において重要な役割を果たしており、特に菱形筋と僧帽筋下部は肩甲骨を正しい位置に戻す働きがあると考えられています。胸を開き肩甲骨を寄せる動作により、縮こまった小胸筋がストレッチされ、同時に背中の筋肉が強化されるため、姿勢の根本的な改善が期待できるのです。

| 項目 | 通常の腕立て伏せ | 逆腕立て伏せ |

|---|---|---|

| 主な対象筋肉 | 大胸筋、上腕三頭筋 | 上腕三頭筋、背中の筋肉 |

| 巻き肩への効果 | 悪化の可能性 | 改善効果 |

| 動作方向 | 前方への押し出し | 後方への反らし |

| 姿勢への影響 | 前傾姿勢を助長 | 正しい姿勢をサポート |

通常の腕立て伏せは大胸筋を中心に鍛える運動であり、実は巻き肩を悪化させる可能性があります。なぜなら大胸筋が発達しすぎると、肩がより前方に引っ張られてしまうからです。一方、逆腕立て伏せは体を後ろに反らす動作のため、胸の筋肉をストレッチしながら背中の筋肉を強化できます。この相反する筋肉のバランスを整えることこそが、巻き肩改善への近道といえるでしょう。

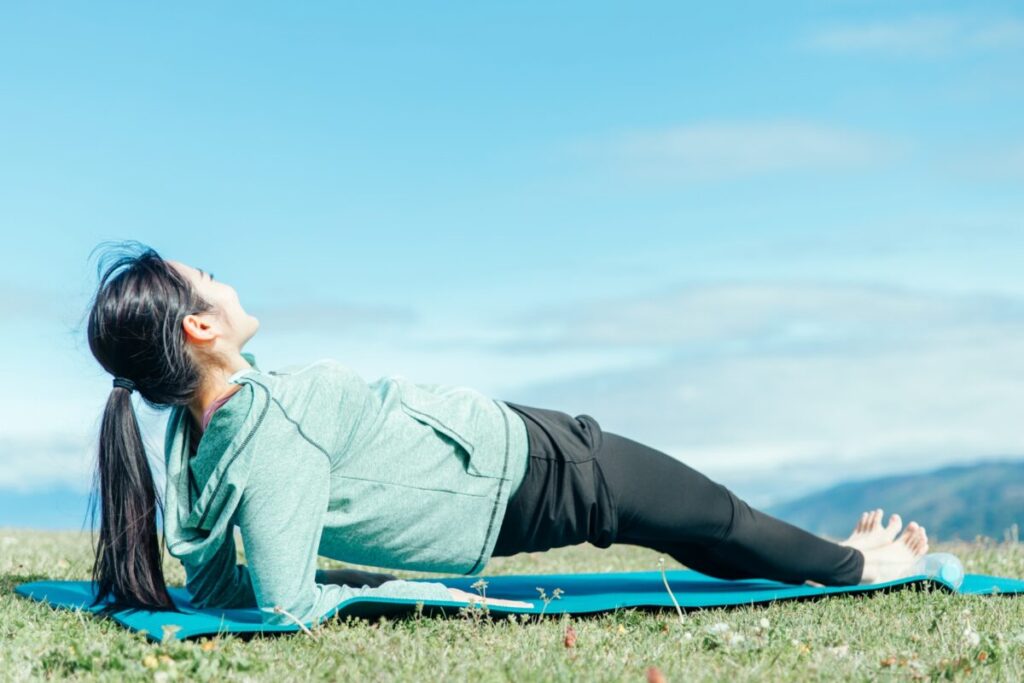

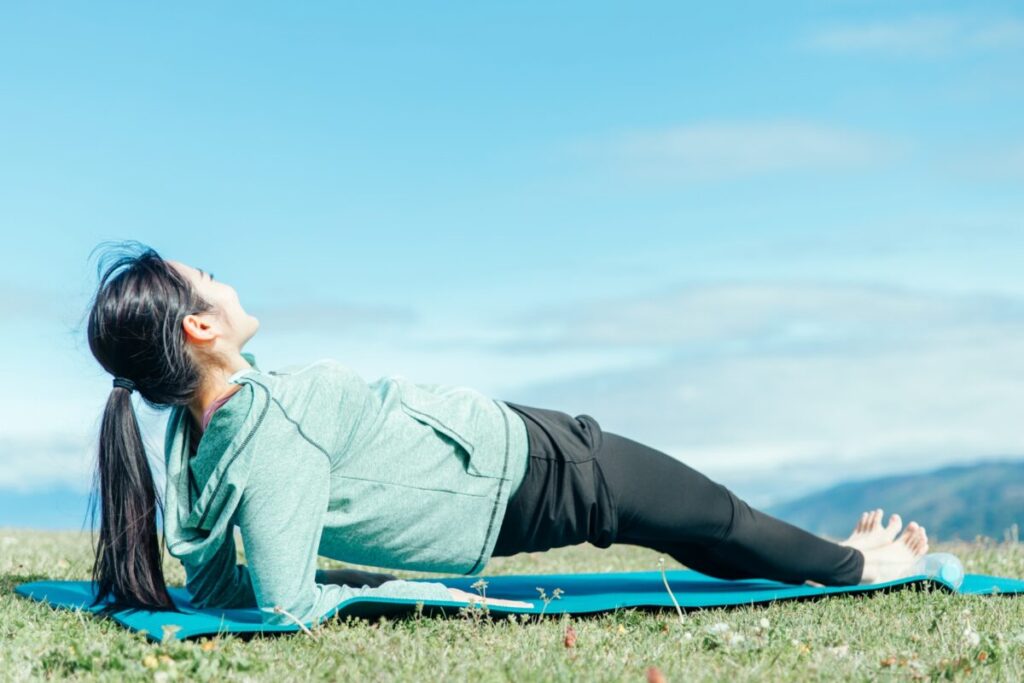

逆腕立て伏せを始める際、多くの方から「どこに手を置けばよいのでしょうか」というご相談をいただきます。まず床に座り、両手を体の後ろについてください。手の位置は肩幅程度に開き、指先を前方または体の方向に向けるのがポイントです。

足は膝を軽く曲げて足裏全体を床につけ、腰幅程度に開いておきましょう。この準備段階で正しい位置を確保することが、効果的な動作につながるのです。

「具体的にはどう動けばよいのですか」とよく聞かれますが、動作自体はシンプルです。スタート位置から、まずお尻を床から持ち上げて体を一直線に保ちます。次に肘をゆっくりと曲げながら体を下ろし、再び肘を伸ばして元の位置に戻るという流れになります。この際、呼吸を止めずに動作することが大切で、下ろすときに息を吸い、上げるときに息を吐くリズムを心がけてください。

初めて挑戦される方には「肩が痛くなってしまいます」という声をよく耳にします。これは肩の位置が前に出すぎていることが原因と考えられています。肩甲骨をしっかりと寄せ、胸を張った状態を維持することが重要です。

また、肘の向きにも注意が必要で、外側に開きすぎると肩に負担がかかるため、体に沿って動かすよう意識しましょう。

「なかなか上手にできません」とお悩みの方の多くは、腰が下がっている状態で動作しています。体が一直線に保てない場合は、まず膝をついた状態から始めることをおすすめします。さらに、手首に痛みを感じる方は、手の向きを調整したり、プッシュアップバーを使用したりすることで負担を軽減できるでしょう。無理をせず、自分の体力レベルに合わせて段階的に進めることが継続への秘訣です。

#逆腕立て伏せ #正しいフォーム #巻き肩改善 #初心者向けエクササイズ #姿勢矯正

運動経験の少ない方から「いきなり逆腕立て伏せは難しそうです」というお悩みをよくうかがいます。そんな場合は膝つき逆腕立て伏せから始めることをおすすめしています。

膝を床につけた状態で行うことで、体重の負荷が軽減され、無理なく筋肉を鍛えることができるのです。手の位置や動作は基本形と同じですが、膝から上の体幹部分だけを動かすため、初心者でも安全に取り組めるでしょう。

基本の動作に慣れてきた方には「もう少し負荷を上げたいのですが」というご相談をいただくことがあります。そこでおすすめなのがリバースプランクのキープ版です。

これは逆腕立て伏せの上がった状態をそのまま維持する運動で、上腕三頭筋だけでなく体幹全体の筋力向上が期待できます。最初は10秒程度から始めて、徐々に30秒、1分と時間を延ばしていくことで着実に筋力アップにつながるはずです。

「さらに高い負荷で鍛えたい」という上級者の方には、片脚リバースプランクがおすすめです。通常のリバースプランクの姿勢から片足を持ち上げることで、バランス感覚と筋力の両方が鍛えられます。この動作は不安定性が増すため、体幹の深層筋まで刺激できると考えられています。ただし、難易度が高いため、しっかりと基礎を固めてから挑戦することが大切でしょう。

「自宅にある家具で工夫できませんか」というご質問もよくいただきます。椅子やベンチを使うことで、より効果的に負荷を調整することが可能です。椅子に手をついて行えば角度がつくため負荷が軽くなり、逆に足を椅子に乗せて行うと負荷が増加します。

また、ソファーや階段など、身近にある段差を利用することで、自分の体力レベルに合わせて細かく調整できるのです。無理をせず段階的に進めることが、継続的な改善への近道といえるでしょう。

#レベル別エクササイズ #負荷調整 #初心者向けトレーニング #リバースプランク #自宅筋トレ

逆腕立て伏せを始める方から「どのくらいの頻度で行えばよいでしょうか」というご質問をよくいただきます。筋肉の回復を考慮すると、週2〜3回程度が理想的とされています。初心者の方は1セット10回前後から始めて、慣れてきたら15回、20回と徐々に増やしていくことをおすすめしています。毎日行うよりも、適度な休息を挟むことで筋肉の成長と疲労回復のバランスが取れるのです。

「どのように難易度を上げていけばよいのですか」というお悩みもよく耳にします。まず第1週目は膝つきで10回×2セットから始めましょう。第2〜3週目で通常の逆腕立て伏せに移行し、第4週目以降でリバースプランクのキープ時間を延ばしていく段階的なアプローチが効果的です。このように無理のない進行計画を立てることで、挫折することなく継続できるでしょう。

単独で行うよりも、他の運動と組み合わせることでより大きな効果が期待できます。特に小胸筋ストレッチは逆腕立て伏せの前後に取り入れると良いとされています。

壁に手をついて胸を伸ばすストレッチや、肩甲骨を寄せる動作を加えることで、筋肉の柔軟性向上と強化の両方が図れるのです。また、キャットアンドドッグのような肩甲骨エクササイズも併用すると、より総合的な姿勢改善につながる可能性があります。

「三日坊主で終わってしまいます」という声もよくお聞きします。継続の秘訣は習慣化にあり、決まった時間に行うルーティンを作ることが大切です。朝起きてすぐや、お風呂上がりなど、既存の習慣とセットにすることで自然と体が覚えていきます。

さらに、カレンダーにチェックを入れたり、家族に宣言したりすることで、モチベーション維持にもつながるでしょう。小さな変化でも記録に残すことで、達成感を味わいながら継続できるはずです。

#継続のコツ #エクササイズプログラム #習慣化テクニック #組み合わせトレーニング #週2回運動

継続的に実践された方から「実際にどんな効果がありますか」というお問い合わせをよくいただきます。まず姿勢の改善が挙げられ、前に出ていた肩が正しい位置に戻ることで、背筋が伸びた美しい姿勢になる可能性があります。

また、肩甲骨周りの筋肉が強化されることで、慢性的な肩こりの軽減も期待できるとされています。さらに上腕三頭筋が鍛えられるため、二の腕のたるみが引き締まり、腕全体のシルエットが改善される方もいらっしゃいます。

「2か月続けてみました」という30代女性の方からは、デスクワーク中の肩の痛みが和らいだという嬉しいお声をいただいています。また、40代男性の方からは「写真で見比べると確かに肩の位置が変わっている」という実感のこもったコメントも寄せられました。

ただし、これらは個人の感想であり、効果には個人差があることをご理解ください。継続的な実践により、多くの方が何らかの変化を感じられているようです。

安全に行うために「やってはいけない動作はありますか」というご質問もよくあります。最も注意すべきは、以下のようなNG動作です。

これらは関節や筋肉に過度な負担をかけ、怪我のリスクを高める可能性があります。また、手首に痛みを感じた場合は無理をせず、角度を調整したり休息を取ったりすることが大切でしょう。肩に違和感がある場合も同様に、専門家にご相談されることをおすすめします。

| 期間 | 期待できる変化 | 実感度 |

|---|---|---|

| 1〜2週間 | 筋肉の意識向上 | 軽微 |

| 2〜4週間 | 姿勢の変化を実感 | 中程度 |

| 1〜2か月 | 肩こり軽減 | 明確 |

| 3か月以上 | 根本的な姿勢改善 | 顕著 |

「いつ頃から変化を感じられますか」というご質問に対しては、一般的に2〜4週間程度で何らかの変化を感じられる方が多いようです。ただし、筋力向上や姿勢の根本的な改善には、より長期間の継続が必要とされています。個人差もありますが、3か月程度継続することで、より明確な変化を実感できる可能性が高まるでしょう。焦らず着実に取り組むことが、理想の結果への近道といえるのです。

#効果実感 #体験談 #怪我予防 #継続期間 #姿勢改善効果

逆腕立て伏せは巻き肩改善に特化した効果的なエクササイズです。小胸筋をストレッチしながら背中の筋肉群を強化することで、前に出た肩の位置を正しい位置に戻し、美しい姿勢へと導きます。初心者は膝つきから始めて段階的にレベルアップし、週2〜3回の頻度で継続することが重要です。

正しいフォームを維持し、他のストレッチと組み合わせることで、2〜3か月後には明確な変化を実感できるでしょう。無理をせず、自分のペースで継続することが最も大切な成功の秘訣です。